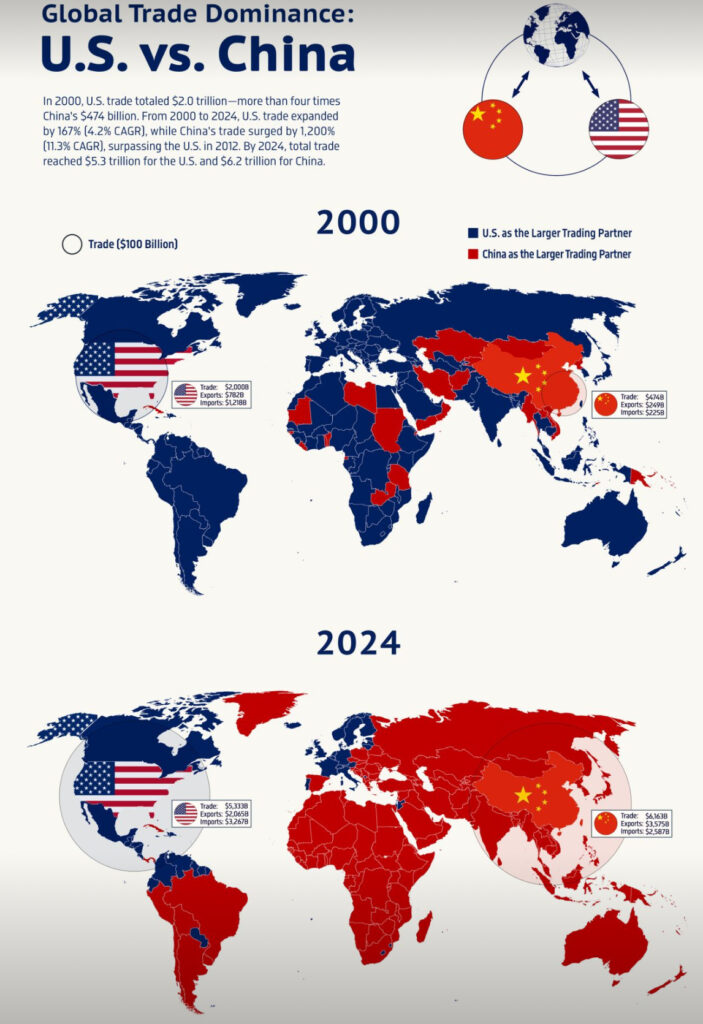

Au tournant du millénaire, les États-Unis régnaient sans conteste sur le commerce mondial. En l’an 2000, la puissance économique américaine affichait un volume d’échanges total de 2 000 milliards de dollars, soit plus de quatre fois celui de la Chine, qui s’élevait alors à 474 milliards de dollars. À cette époque, Pékin ne figurait comme principal partenaire commercial que pour une poignée de nations, parmi lesquelles Cuba, l’Iran, la Libye, le Myanmar, la Mongolie, la Corée du Nord, Oman, le Soudan, la Tanzanie et le Vietnam.

Deux décennies plus tard, le paysage du commerce international a été bouleversé. De 2000 à 2024, les échanges commerciaux des États-Unis ont connu une croissance de 167 %, avec un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 4,2 %. Toutefois, cette progression apparaît modeste en comparaison avec l’essor fulgurant de la Chine. Sur la même période, Pékin a vu ses échanges exploser de 1 200 %, soit une croissance annuelle moyenne de 11,3 %, supplantant Washington dès 2012. En 2024, la Chine totalise ainsi 6 200 milliards de dollars de commerce, surpassant les 5 300 milliards de dollars des États-Unis.

L’ascension irrésistible de Pékin

Aujourd’hui, la Chine s’est imposée comme le partenaire commercial prédominant pour une majorité de régions du globe. L’Asie, l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient, l’Océanie, l’Amérique du Sud et l’Afrique sont désormais sous l’influence économique de Pékin, qui s’y positionne comme un acteur incontournable. Cette montée en puissance repose sur un modèle bien rodé : importation massive de ressources naturelles – notamment des hydrocarbures, des minerais et des produits agricoles – et exportation de biens manufacturés à forte valeur ajoutée, un schéma qui a contribué à ancrer son hégémonie sur de nombreux marchés émergents.

Si la domination chinoise s’est consolidée sur plusieurs continents, certains blocs économiques cherchent à rétablir un certain équilibre face à l’influence croissante de Pékin. L’Amérique du Nord, l’Europe (hors Russie), l’Afrique du Nord et l’Inde tendent ainsi à renforcer leurs liens commerciaux avec les États-Unis et d’autres partenaires stratégiques, dans une volonté de diversification et de sécurisation de leurs échanges.

Dans ce nouveau contexte, les relations sino-américaines demeureront le principal moteur de la dynamique commerciale mondiale, oscillant entre rivalité et interdépendance. Tandis que Pékin continuera de tisser sa toile sur les marchés émergents, Washington pourrait miser sur des alliances renforcées avec les économies développées et les puissances régionales pour contrer l’emprise chinoise. Une confrontation économique qui façonnera, sans nul doute, les grandes tendances du commerce international pour les années à venir.