Dans l’histoire politique de la Chine, l’idéologie a toujours joué un rôle central dans la formation de l’ordre social et la légitimation du pouvoir politique. En temps de crise, lorsque la légitimité de la classe dirigeante est remise en question, le rôle de l’idéologie devient encore plus décisif. Au XIVe siècle, Zhu Yuanzhang, après avoir renversé la dynastie Yuan, a fait face au problème de la consolidation d’une jeune dynastie, dans laquelle le confucianisme est devenu le fondement de la formation de l’ordre et de la légitimation de son pouvoir. Six siècles plus tard, un autre « empereur » – Xi Jinping – est arrivé au pouvoir dans le contexte de l’intégration profonde de la Chine dans la mondialisation, mais en même temps, il a été confronté à une crise de légitimité après la réforme et l’ouverture et les défis de la concurrence géopolitique. Xi a également choisi de s’appuyer sur une idéologie pour consolider son pouvoir personnel et la légitimité du Parti communiste.

Le point commun des deux dirigeants est l’utilisation approfondie de l’idéologie politique comme outil de gouvernance sociale, mais aussi comme mécanisme pour légitimer le pouvoir. Alors que Zhu Yuanzhang a fait du confucianisme le système de valeurs officiel, Xi Jinping a placé l’idéologie socialiste au centre de la vie politique et l’a directement liée à son rôle de leadership.

Selon le sociologue Max Weber, le pouvoir politique n’est vraiment durable que lorsqu’il est lié à « la confiance sociale en sa légitimité ». En Chine, cette confiance est rarement basée uniquement sur les institutions juridiques ou la performance économique, mais est souvent ancrée dans une idéologie orthodoxe. Le confucianisme dans le féodalisme et le socialisme à l’ère moderne fournissaient tous deux une légitimité traditionnelle, fournissaient un cadre juridique pour l’État et étaient liés à la figure individuelle du dirigeant. Les chercheurs soulignent que l’idéologie en Chine ne s’est jamais limitée à la philosophie, mais a toujours été une « logique du pouvoir » et un élément indispensable de la gouvernance.

L’empereur Zhu Yuanzhang, qui venait d’une classe paysanne pauvre, avait besoin d’une fondation pour légitimer sa nouvelle dynastie après avoir vaincu la dynastie Yuan. Le confucianisme, qui avait été fortement relancé pendant la dynastie Song, lui a fourni un système de valeurs politico-morales pour façonner l’ordre social. Il a rapidement restauré le système d’examen impérial, recruté des fonctionnaires selon les normes confucéennes et établi le confucianisme comme orthodoxie, forçant tous les fonctionnaires et le peuple à se référer à ce système de valeurs. Grâce au confucianisme, l’empereur est devenu le « fils du ciel » – celui qui a gouverné le monde au nom du ciel – tandis que les fonctionnaires et le peuple étaient liés par les obligations de « loyauté », de « piété filiale » et de « rituels ». De cette façon, Zhu Yuanzhang a à la fois légitimé ses origines de roturiers et créé une base politique solide pour la dynastie Ming. Cependant, l’absolutisation de cette idéologie a également conduit à des conséquences despotiques. L’empereur Zhou a effectué de nombreuses purges de fonctionnaires méritoires ou de fonctionnaires talentueux qui, selon lui, menaceraient son pouvoir et a construit un modèle de pouvoir impérial absolu.

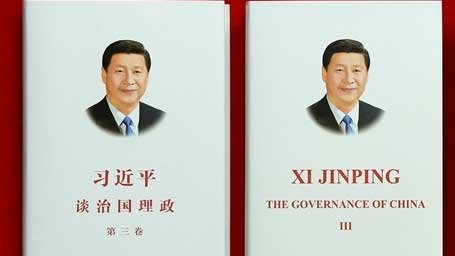

Si Zhu Yuanzhang a fait face à une crise de légitimité après le chaos de la guerre, Xi Jinping doit faire face à une crise après trois décennies de réforme. Pendant l’ère Deng Xiaoping, la légitimité du Parti est passée de l’idéologie à la croissance économique. Mais à mesure que la croissance ralentissait, que les inégalités augmentaient et que la corruption se répandait, les limites du modèle ont été exposées. Sous une telle pression, Xi a cherché à relégitimer son pouvoir en affirmant le marxisme-léninisme et la « Pensée de Mao Zedong », les « Trois Représentent » et la « vision scientifique du développement » de ses prédécesseurs comme fondements, et il a proposé « la pensée de Xi Jinping sur le socialisme avec des caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère ». Depuis sa prise de pouvoir en 2012, le président Xi a déclaré que la Chine devait « rétaurer la confiance idéologique ». Il a souligné que « le marxisme reste la boussole directrice et ne doit pas être ébranlé ». Cette idéologie est inscrite dans la constitution et les documents officiels du Parti, devenant un principe directeur pour l’ensemble du système politique. En même temps, le concept du « Rêve chinois » évoque l’aspiration au rajeunissement national, créant une combinaison de socialisme et de nationalisme. Grâce à cela, Xi relie la légitimité du régime à son propre rôle de leader principal.

L’idéologie socialiste de Xi a été diffusée par de multiples canaux : le système éducatif, les médias, Internet, les cours politiques obligatoires et les campagnes anti-corruption. La campagne anti-corruption la plus célèbre de Xi, « Swatting Tigers and Flies », a été décrite à la fois comme une lutte pour la moralité au sein du Parti et comme une purge d’opposants politiques. En conséquence, Xi Jinping a aboli les limites de mandat constitutionnel, consolidant efficacement son pouvoir personnel d’une manière jamais vue depuis Mao Zedong. L’idéologie est ainsi devenue le pilier non seulement du régime, mais aussi de son pouvoir personnel alors qu’il cherche à être vénéré en tant que leader.

En comparant les deux cas, on peut voir de profondes similitudes dans la façon dont l’empereur Zhu Yuanzhang dans le passé et le président Xi Jinping aujourd’hui utilisent l’idéologie pour légitimer le pouvoir.

Premièrement, les deux ont transformé une idéologie en une orthodoxie absolue : le confucianisme sous la dynastie Ming et le socialisme avec ses propres caractéristiques sous Xi. Deuxièmement, les dirigeants ont lié leur pouvoir à l’idéologie : Zhou était le fils confucéen du ciel, tandis que Xi était le « noyau du leadership » lié à l’idéologie socialiste. Troisièmement, l’idéologie a été utilisée pour contrôler la société : Zhou a imposé la moralité et le rituel par le biais d’examens impériaux, et Xi a utilisé la technologie de la communication et Internet pour façonner l’espace idéologique. Le dernier point commun est que les deux se sont appuyés sur l’idéologie pour consolider le pouvoir afin de faire face au chaos qui pourrait survenir lorsque la légitimité du gouvernement n’était pas suffisante. Par exemple, Zhou a dû stabiliser la société après l’effondrement de la dynastie Yuan, et Xi a dû faire face à la crise économique à l’ère de la mondialisation.

Cependant, il y a aussi des différences importantes. Le confucianisme est traditionnel, mettant l’accent sur la moralité et l’ordre familial et social, tandis que le socialisme aux caractéristiques chinoises est moderne, combinant le marxisme-léninisme avec le nationalisme chinois. Le confucianisme sert principalement l’objectif de la politique intérieure et de la stabilité sociale, tandis que le socialisme aux caractéristiques chinoises est associé aux ambitions mondiales, en particulier à travers la « Belt and Road Initiative » (BRI). Les moyens de diffusion sont également différents dans chaque période, des examens et rituels impérials sous Zhu Yuanzhang à la technologie numérique, aux réseaux sociaux et aux médias de masse sous Xi. L’image du leader est donc passée d’un « empereur » qui a sauvé le peuple du chaos à un leader moderne menant la Chine à faire revivre le « rêve » dans la concurrence mondiale.

Les conséquences de s’appuyer sur une seule idéologie pour légitimer le pouvoir doivent également être soulignées. Le confucianisme a aidé la dynastie Ming à stabiliser la société, mais il a également légitimé l’autocratie et conduit au conservatisme et à l’arriérie par rapport à l’époque. Le socialisme aux caractéristiques spéciales a aidé Xi Jinping à consolider sa légitimité, mais en même temps, il a augmenté la dictature et le pluralisme idéologique limité dans la société chinoise. Cette tradition d' »idéologisation » de la politique reflète la continuité du modèle de gouvernance de la Chine, où le pouvoir a toujours besoin d’un ensemble de valeurs comme piliers.

De Zhu Yuanzhang à Xi Jinping, l’histoire chinoise montre une succession remarquable, avec une idéologie choisie non seulement comme moyen de régulation sociale, mais aussi comme base pour légitimer le pouvoir politique. Si le confucianisme a fourni à Zhu Yuanzhang les outils pour transformer un roturier en empereur légitime, alors le socialisme aux caractéristiques chinoises permet à Xi Jinping de relégitimer le Parti communiste dans un nouveau contexte de changement. Les deux cas démontrent l’étroite combinaison du pouvoir personnel et de l’idéologie officielle, tout en soulignant les limites de ce modèle : la stabilité à court terme peut être échangée contre un pluralisme et une flexibilité à long terme.

Cette analyse comparative nous aide à obtenir une perspective globale pour mieux comprendre la « tradition de la modernité », la « continuité » et l’« héritate » de la politique chinoise. Malgré les temps changeants, la dépendance à l’idéologie en tant que pilier de légitimation se poursuit, du confucianisme féodal au socialisme distinctif. Cela affirme que, pour analyser en profondeur la politique chinoise actuelle, nous ne pouvons pas seulement examiner les facteurs économiques ou le pouvoir militaire, mais nous devons nous concentrer sur le rôle de l’idéologie ainsi que sur l’héritage traditionnel comme mécanisme pour légitimer le pouvoir.