Sur fond de recomposition géopolitique au Maghreb et de basculement économique vers l’Atlantique, Rabat propose d’offrir aux États sahéliens un débouché maritime via ses infrastructures, en particulier Dakhla. Nouakchott, indispensable maillon terrestre, avance pas à pas : opportunités logistiques, risques politiques, arbitrages économiques. Une mise en perspective des gains et des fragilités d’un basculement stratégique pour les deux pays.

Le discours du 6 novembre 2023 a fixé le cap : désenclaver le Sahel par l’Atlantique en s’appuyant sur les réseaux routiers, portuaires et, à terme, ferroviaires marocains, avec Dakhla comme hub d’aboutissement. L’ambition est double : ancrer le Maroc au cœur des échanges ouest-africains et convertir cette dynamique de développement en levier de stabilité régionale. Pour Rabat, l’Initiative atlantique s’inscrit aussi dans une diplomatie du Sahara assumée, l’usage de corridors passant par les provinces du Sud renforçant la centralité de Dakhla dans les chaînes logistiques.

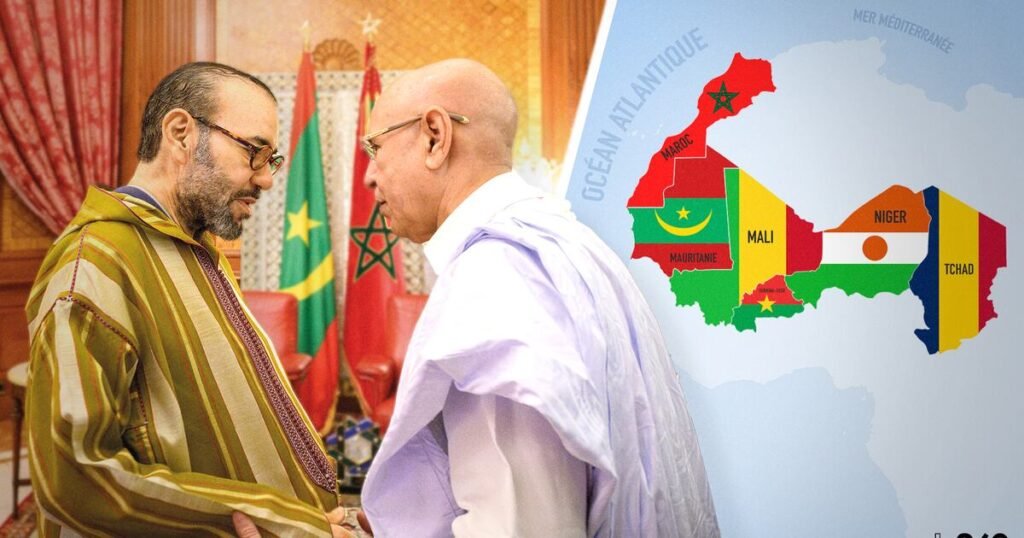

La Mauritanie, seul pays sahélien doté d’une façade atlantique, devient dès lors un partenaire pivot. Elle offre la continuité terrestre indispensable entre le Maroc et les marchés maliens et nigériens. Après des années de relations fluctuantes, la coopération bilatérale connaît un regain, illustré par la visite du président Mohamed Ould Ghazouani à Rabat et la relance d’accords sectoriels. Les interconnexions électriques, la facilitation du transit routier et l’instauration de visas multi-entrées pour les chauffeurs marocains signalent un rapprochement concret, même si Nouakchott conserve une prudente neutralité sur le dossier du Sahara.

Le calcul mauritanien repose sur plusieurs lignes de force.

D’abord, les effets économiques apparaissent tangibles. L’axe transsaharien, long de près de 2 200 km, prolonge la RN1 marocaine vers l’Est mauritanien et ouvre des perspectives vers le Mali, le Niger et le Tchad. L’ouverture d’un second point de passage frontalier plus à l’est que Guerguerat permettrait de réduire la vulnérabilité d’un corridor unique, offrant ainsi de nouvelles opportunités de transit et de recettes pour Nouakchott.

Ensuite, les infrastructures mauritaniennes nécessitent une mise à niveau. Environ 40 % du réseau routier est en mauvais état, ce qui impose de vastes programmes de réhabilitation. La perspective d’une connexion ferroviaire Dakhla–Zouérate–Nouadhibou pourrait transformer l’échelle logistique régionale, bien que son financement reste incertain. Dans le même temps, les ports de Nouadhibou et de Nouakchott doivent gagner en capacité afin de ne pas être marginalisés par l’essor de Dakhla.

Enfin, la question politique demeure centrale. Afficher un alignement sans réserve sur le corridor passant par Dakhla exposerait Nouakchott à des pressions, tant internes qu’externes. L’équilibre délicat avec Alger, les sensibilités liées aux populations sahraouies et les risques de tensions frontalières incitent les autorités à une approche graduelle, privilégiant les bénéfices économiques tout en ménageant la neutralité diplomatique.

Rivalités maghrébines et géo-économie sahélienne

La rupture des relations entre l’Algérie et le Maroc depuis 2021 confère à la Mauritanie une valeur stratégique particulière. Rabat avance un paquet combinant connectivité et co-développement, appuyé par une présence soutenue d’entreprises marocaines dans les secteurs des télécoms, de la banque ou du BTP. Alger tente de répondre par l’ouverture de postes frontaliers, la mise en avant de zones de libre-échange et des projets routiers reliant le Sahara algérien. Mais la profondeur des investissements marocains en Mauritanie apparaît aujourd’hui plus structurante que les initiatives algériennes, encore fragmentées.

Cette rivalité se joue aussi sur le plan narratif : Alger se présente comme trait d’union naturel vers la Méditerranée, tandis que Rabat revendique le rôle de pont atlantique vers l’Europe et les Amériques. Pour Nouakchott, l’intérêt est de capter des flux des deux côtés, diversifier ses dépendances et élargir son hinterland vers Bamako, Niamey et N’Djamena, tout en préservant sa latitude diplomatique.

La promesse logistique de l’Initiative atlantique repose sur un impératif sécuritaire. Les blocages de Guerguerat avant 2020, les incidents sporadiques près d’Es-Smara ou les risques liés aux infiltrations transfrontalières rappellent la fragilité des corridors. Pour être crédible, le projet exige une co-sécurisation des axes, avec patrouilles conjointes, dispositifs de surveillance et escortes pour les convois sensibles. Le futur poste frontalier oriental nécessitera en outre des capacités accrues de contrôle, des infrastructures routières sécurisées et une couverture télécom fiable. Sans cet ensemble de mesures, la fluidité promise resterait théorique.

D’une part, la gouvernance portuaire doit être clarifiée pour éviter que Dakhla n’absorbe l’essentiel de la valeur ajoutée au détriment des ports mauritaniens. Une répartition équilibrée des flux, des tarifs harmonisés et des services logistiques complémentaires permettraient de bâtir un écosystème portuaire régional compétitif.

D’autre part, l’interconnexion électrique entre les deux pays ouvre la voie à des échanges d’énergie renouvelable, renforçant la compétitivité des zones logistiques et industrielles installées le long des corridors.

Enfin, la facilitation du transit reste un enjeu majeur : guichets uniques dématérialisés, reconnaissance mutuelle des contrôles, dispositifs de sûreté et possibilité de concessions pour la gestion des aires routières. Autant de mesures capables de réduire les coûts et d’attirer l’investissement privé.

Ce que chacun a à gagner… et à perdre

Pour le Maroc, l’Initiative représente une opportunité de consolider son rôle de plateforme atlantique, de valoriser Dakhla et d’étendre ses chaînes logistiques jusqu’aux marchés enclavés du Sahel. Le principal risque tient à la sous-estimation des besoins sécuritaires et réglementaires, au profit d’annonces spectaculaires.

Pour la Mauritanie, le pari est de devenir carrefour entre Maghreb et Sahel, de diversifier ses revenus de transit et de renforcer son attractivité portuaire. Mais le danger est double : perdre du terrain face à Dakhla si ses propres infrastructures tardent à se moderniser, ou se retrouver entraînée dans une confrontation politique avec Alger.

La crédibilité de l’Initiative se jouera dans un calendrier resserré. Entre 2025 et 2026, l’ouverture d’un deuxième poste frontalier, la mise en place d’aires logistiques et la conclusion de premiers contrats énergétiques constitueront des jalons essentiels. L’année 2026–2027 devra voir la synchronisation des systèmes douaniers, la montée en capacité des ports mauritaniens et l’expérimentation de convois sécurisés vers le Mali. Au-delà, la faisabilité d’une ligne ferroviaire transsaharienne pourrait être étudiée, à condition que les flux justifient un tel investissement.

La promesse atlantique ne relève pas du slogan. Elle suppose une ingénierie minutieuse : harmonisation tarifaire, ports complémentaires, routes sécurisées, énergie fiable et procédures simplifiées. Si Rabat parvient à garantir un partage équitable de la valeur et si Nouakchott investit dans la montée en puissance de ses infrastructures sans rompre son équilibre diplomatique, le corridor pourrait remodeler en profondeur la carte économique du Sahel occidental. À défaut, il restera un horizon séduisant mais encore lointain.