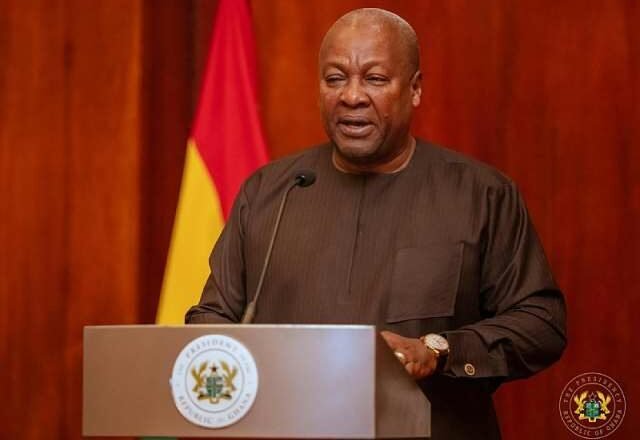

En acceptant d’accueillir des migrants expulsés des États-Unis à la demande de Washington, le président ghanéen John Mahama expose son pays aux critiques d’instrumentalisation et de soumission.

La scène illustre, de manière brutale, le déséquilibre des rapports entre Washington et ses partenaires africains. Le président ghanéen John Mahama a confirmé, mercredi, qu’Accra avait accepté de recevoir sur son sol des expulsés ouest-africains chassés des États-Unis. Derrière l’annonce, une réalité glaçante : des individus souvent sans attaches au Ghana sont largués comme des colis encombrants, dans le cadre d’un accord dicté par l’administration Trump.

« Les États-Unis nous ont sollicités pour recevoir des ressortissants de pays tiers expulsés de leur sol. Nous avons convenu que les ressortissants d’Afrique de l’Ouest étaient acceptables », a lâché M. Mahama devant la presse, avec un fatalisme déconcertant. Quatorze personnes ont déjà été débarquées à Accra, parmi lesquelles plusieurs Nigérians rapidement réacheminés.

Sous couvert de la libre circulation garantie par la CEDEAO, Washington impose au Ghana un rôle de sas migratoire. Cette mécanique transforme Accra en simple plateforme de transit pour des expulsés indésirables aux États-Unis, sans considération pour la dignité des personnes ni pour la souveraineté du pays africain.

L’accord intervient dans un climat déjà tendu. Les États-Unis ont récemment imposé des droits de douane plus élevés sur certains produits ghanéens et réduit l’octroi de visas, infligeant une double peine à une économie fragilisée par l’inflation et l’endettement. En échange de ce marché humiliant, le Ghana récolte à peine la promesse illusoire de préserver ses maigres relations commerciales avec Washington.

Trump, l’arrogance impériale

L’opération s’inscrit dans la ligne dure de Donald Trump contre l’immigration clandestine. Fidèle à sa rhétorique brutale, le président américain traite les migrants comme des nuisibles à éradiquer. Les États-Unis se débarrassent ainsi de leur « surplus humain » en le déversant, au gré de leurs calculs géopolitiques, sur des pays tiers. Le Panama, le Salvador ou le Soudan du Sud en ont déjà fait l’expérience.

Trump impose sa loi à coups de menaces et de chantages économiques, en piétinant tout principe de responsabilité internationale. Derrière le vernis juridique, le procédé est d’une violence coloniale assumée : l’Afrique sert de décharge à une Amérique obsédée par son fantasme de murs et de frontières closes.

Face à cette brutalité, John Mahama apparaît comme un dirigeant faible, prêt à transformer son pays en terrain d’expérimentation des caprices de Washington. Son acceptation, prononcée sans conditions ni résistance, est perçue comme une abdication. Loin de défendre la dignité de ses concitoyens et de la région, il se conforme aux injonctions américaines, au mépris de l’opinion publique africaine.

Le contraste est frappant avec le Nigeria, qui a sèchement refusé en juin une demande similaire concernant des ressortissants vénézuéliens. Abuja a dénoncé une « pression considérable » exercée par Washington, rappelant que l’Afrique n’avait pas à supporter le fardeau des expulsions dictées par une puissance étrangère. Là où Lagos s’érige en rempart, Accra s’incline.

Cette politique américaine fragilise également la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. Le protocole de libre circulation, censé incarner une avancée historique pour l’intégration régionale, est détourné pour justifier l’envoi forcé de migrants. Le Ghana, en se pliant à Washington, compromet l’esprit de solidarité ouest-africaine et ouvre la voie à d’autres arrangements du même ordre.

Au-delà des expulsions, l’affaire révèle l’extrême dépendance économique et diplomatique du Ghana vis-à-vis des États-Unis. Les hausses de droits de douane et la réduction des visas constituent autant de leviers de pression. En appelant à diversifier les débouchés vers la Chine, John Mahama admet implicitement que son pays est pris en étau.

Mais les capitulations répétées face aux diktats américains risquent d’entamer la crédibilité d’Accra dans la région. En acceptant d’être le sous-traitant docile de la politique migratoire de Washington, le Ghana abîme son image d’État souverain et affaiblit la parole africaine sur la scène internationale.