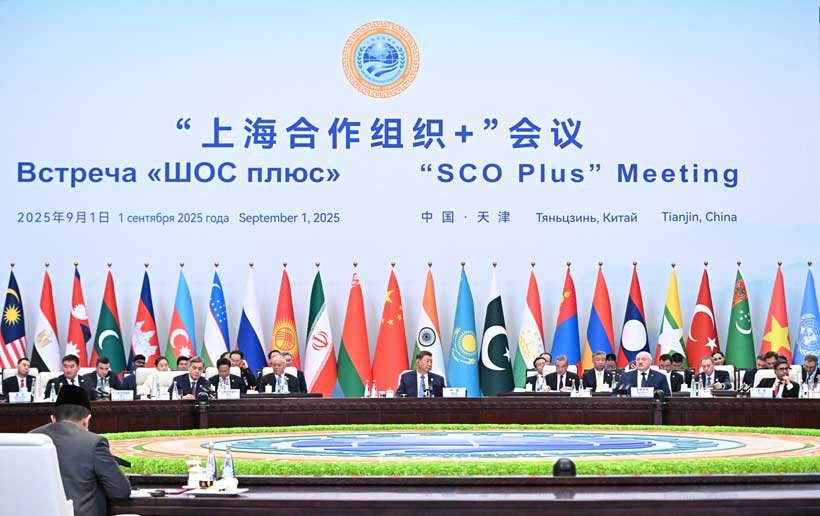

Réunis début septembre à Tianjin, les dirigeants de plus de vingt pays membres ou partenaires de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) ont affiché leurs ambitions. Le sommet, le plus vaste jamais organisé par l’organisation, illustre le basculement progressif de cette alliance née de la sécurité régionale vers une plateforme de portée mondiale, à l’heure où les institutions multilatérales traditionnelles perdent de leur efficacité et où les alliances occidentales s’effritent.

La Déclaration de Tianjin et la Stratégie 2035 de l’OCS visent à transformer l’organisation en acteur central de la gouvernance eurasiatique. Plusieurs instruments nouveaux ont été annoncés : un Centre de lutte contre la criminalité transnationale, un Centre de sécurité de l’information, ainsi qu’un mécanisme commun de coordination contre les stupéfiants. Ces structures renforcent la coopération sécuritaire et signalent la volonté des États membres d’assumer davantage de responsabilités collectives.

Sur le plan financier, le lancement de la Banque de développement de l’OCS et la proposition d’émettre des obligations communes ouvrent la voie à des circuits alternatifs aux institutions dominées par l’Occident, telles que le FMI et la Banque mondiale. Pékin a profité de l’occasion pour promouvoir l’usage de l’« électro-yuan » dans les échanges énergétiques et commerciaux, pierre angulaire d’une stratégie visant à réduire la dépendance mondiale au dollar.

Le sommet a également consacré l’intégration technologique comme levier d’indépendance. L’accès élargi au système satellitaire chinois BeiDou, alternative au GPS américain, accroît l’autonomie de navigation et de communication des pays membres. Parallèlement, la validation d’un « corridor énergétique vert » à l’échelle de l’Asie centrale traduit une volonté d’articuler influence géopolitique et transition climatique, en finançant des infrastructures énergétiques propres et interconnectées.

Jeux d’influence entre grandes puissances

Derrière l’unité de façade, Tianjin a révélé les stratégies différenciées des grandes puissances. La Chine entend faire de l’OCS un vecteur d’expansion de son initiative « la Ceinture et la Route », consolidant son rôle de pivot économique et technologique. La Russie y voit un outil pour contrer l’OTAN et maintenir son poids en Asie centrale, tout en se prémunissant contre l’isolement occidental. L’Inde, plus prudente, mobilise le forum pour sécuriser ses approvisionnements énergétiques et peser dans les rivalités régionales, quitte à bloquer l’adhésion de l’Azerbaïdjan.

Mais les contradictions internes demeurent. Les vetos croisés entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, amplifiés par le jeu de rivalités indo-pakistanaises, ont mis en lumière la difficulté de l’OCS à dépasser les antagonismes historiques. Ce révélateur souligne les limites de son modèle de coopération, fondé sur la coexistence plus que sur l’intégration.

Au-delà des annonces, le sommet de Tianjin s’inscrit dans une dynamique de contestation des règles du jeu international. La déclaration finale a critiqué le « double langage » des grandes puissances et plaidé pour une réforme en profondeur des Nations unies. L’OCS promeut un « multilatéralisme flexible », permettant à des États aux intérêts divergents de coopérer sans tutelle occidentale directe.

En se dotant de mécanismes financiers, technologiques et sécuritaires autonomes, l’organisation envoie un signal : elle entend s’imposer comme pilier d’un ordre multipolaire. Reste que son efficacité dépendra de sa capacité à gérer les rivalités internes et à transformer ses initiatives en réalisations tangibles.

En s’affirmant comme une alternative eurasiatique, l’OCS ne se contente plus d’un rôle régional. Elle aspire à redessiner les équilibres de la gouvernance mondiale, dans un contexte où l’ONU, l’OMC et les alliances transatlantiques peinent à incarner la stabilité collective. Le sommet de Tianjin, par son ampleur et ses annonces, consacre ce basculement.