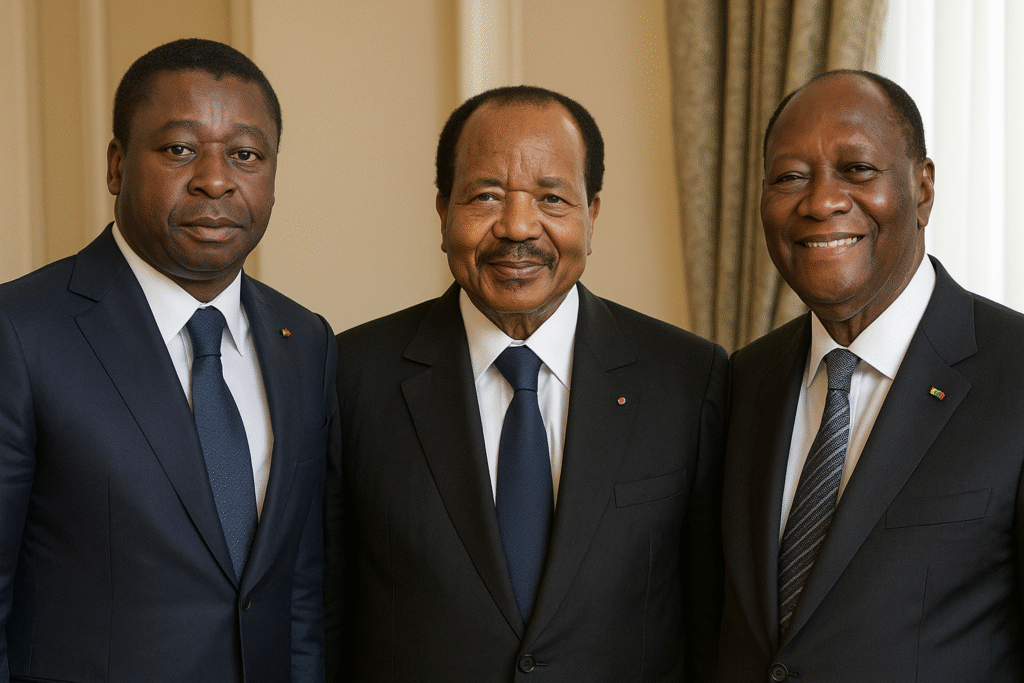

Une nouvelle séquence politique se joue sur le continent africain, où le glissement progressif des juntes militaires vers des régimes civils autoritaires se confirme. Ces transitions, loin de renforcer la démocratie, consolident des pratiques anticonstitutionnelles, souvent appuyées par des soutiens extérieurs. Au Togo, en Guinée-Bissau, au Cameroun ou en Côte d’Ivoire, les chefs d’État – Faure Gnassingbé, Umaro Sissoco Embaló, Paul Biya et Alassane Ouattara – multiplient les modifications unilatérales des règles électorales ou prolongent leur mandat en violation de la Constitution.

Ces manœuvres institutionnelles s’accompagnent de mécanismes d’exclusion politique : certains candidats sont écartés, d’autres subissent un verrouillage légal rendant leur participation impossible. La dynamique n’est pas nouvelle. Elle s’inscrit dans un héritage politique façonné par des décennies de rapports de domination où les puissances françafricaines, eurafricaines et américaines, ainsi que des organisations régionales comme la CEDEAO, ont cautionné, voire soutenu, ces dérives.

Cette gouvernance autoritaire contemporaine prolonge une histoire marquée par les renversements orchestrés, au temps de la guerre froide, contre des figures souverainistes telles que Kwame Nkrumah, Modibo Keïta ou Sylvanus Olympio. L’assassinat de leaders comme Amílcar Cabral, Ruben Um Nyobè, Félix Moumié, Osendé Afana, Ernest Ouandié ou Thomas Sankara a ouvert la voie à des systèmes politiques façonnés pour appliquer les politiques économiques libérales dictées par les institutions de Bretton Woods.

Sous couvert de « démocratie multipartite », ces régimes présidentialistes se sont imposés comme l’ossature étatique de programmes d’ajustement structurel favorisant l’endettement chronique, la privatisation des secteurs publics et le transfert de richesses vers l’étranger. Les élites bureaucratiques nationales ont, dans ce processus, consolidé leur pouvoir et accru leur fortune, souvent au détriment du développement social et économique des populations.

Aujourd’hui, les contestations populaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qui ont débouché sur la formation de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES), trouvent un écho dans les mobilisations naissantes au Togo, en Guinée-Bissau, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Ces mouvements dénoncent à la fois la dépendance structurelle vis-à-vis des puissances extérieures et la confiscation du pouvoir par des dirigeants locaux jugés illégitimes.

À l’heure où l’Afrique est confrontée à des défis économiques, sécuritaires et démographiques majeurs, ces régimes civils à tendance autoritaire apparaissent comme un prolongement des logiques néocoloniales plutôt qu’une rupture avec elles. Dans ce contexte, les appels à une refondation politique, portée par les sociétés civiles et les diasporas africaines, se multiplient. L’objectif affiché : ouvrir la voie à des gouvernances souverainistes capables de répondre aux aspirations populaires, en rompant avec le cycle récurrent des transitions bloquées et des démocraties de façade.