Un parfum de révolte flotte sur Alger. Depuis vendredi 3 octobre, la capitale vit sous un dispositif sécuritaire d’exception : rues quadrillées, places publiques interdites d’accès, arrestations en série. Les images et témoignages, difficilement diffusés sur les réseaux sociaux malgré le blocage des connexions, confirment la tension extrême qui règne dans le pays.

Les autorités algériennes ont mobilisé police, gendarmerie et unités de l’armée pour étouffer la mobilisation spontanée de jeunes réunis sous le mot-clé #GenZ213, symbole d’une génération connectée, désabusée et désormais insoumise. L’appel, lancé sur les plateformes sociales, visait à dénoncer la corruption endémique, le chômage massif et la dérive autoritaire d’un État incapable de se réinventer.

Les premières tentatives de rassemblement ont été brutalement dispersées. Matraques, interpellations, intimidations : la répression s’est abattue sur une jeunesse qui ne réclame qu’un avenir décent. « Ce n’est pas la peur qui nous retient, c’est l’absence d’horizon », confie un jeune étudiant joint via une messagerie chiffrée. Le slogan #GenZ213, inspiré d’autres mouvements en Afrique du Nord et à Madagascar, traduit une colère régionale face à la confiscation du pouvoir et à la précarisation des jeunesses africaines.

Dans un pays où plus de 70 % de la population a moins de 35 ans, les frustrations s’accumulent : chômage estimé à près de 25 % chez les jeunes diplômés, fuite des cerveaux, effondrement des services publics. L’Algérie, riche de ses hydrocarbures, n’offre que peu d’opportunités à ceux qui rêvent d’entreprendre ou simplement de vivre dignement.

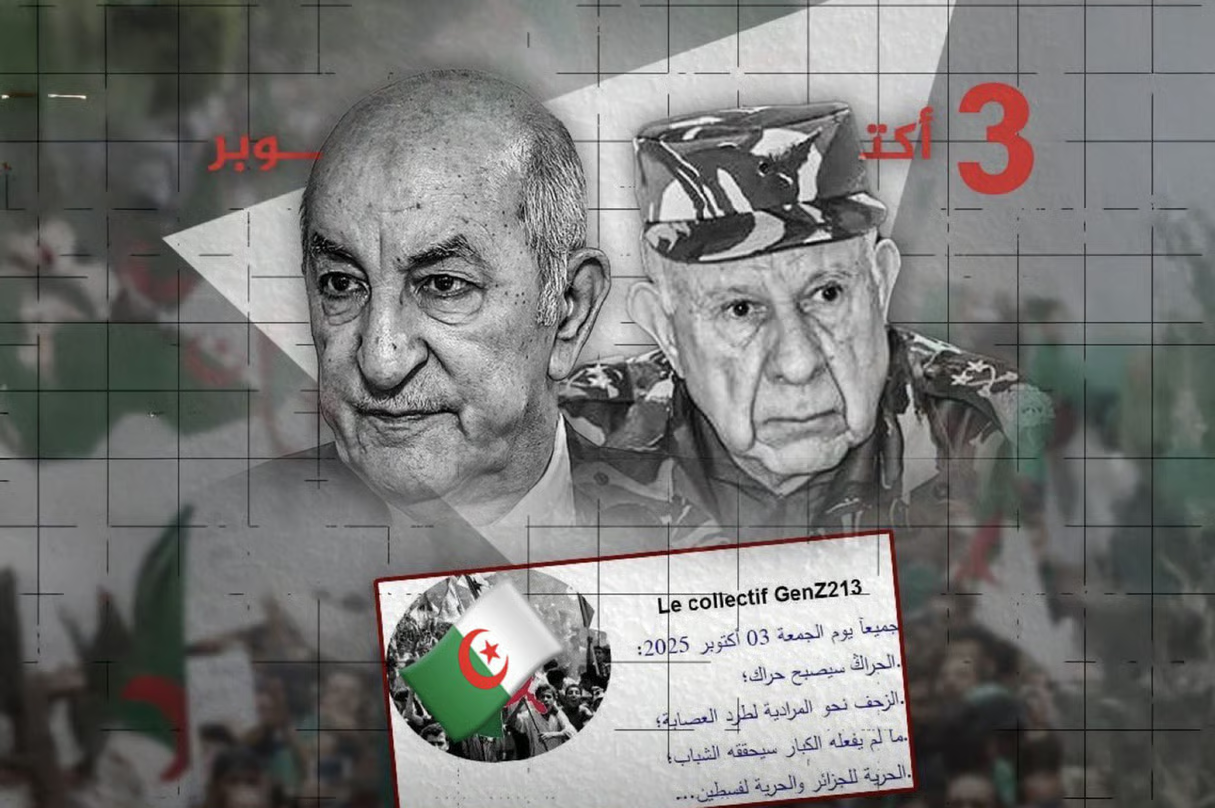

Face à cette contestation, le pouvoir s’enferme dans une logique d’affrontement. Le régime du général Saïd Chengriha et du président Abdelmadjid Tebboune, issu d’une transition verrouillée après le départ forcé d’Abdelaziz Bouteflika en 2019, semble incapable d’écouter la rue. La scène politique reste figée, les partis d’opposition marginalisés, la presse sous surveillance. Selon un diplomate européen en poste à Alger, « le régime vit dans la hantise d’un nouveau Hirak ».

La répression actuelle rappelle les méthodes d’un système qui n’a jamais cessé de considérer la société civile comme une menace. L’armée, véritable colonne vertébrale du pouvoir depuis 1962, contrôle les grandes décisions économiques et politiques. Les institutions, vidées de leur substance, peinent à incarner la moindre légitimité populaire.

Pourtant, la Génération Z algérienne n’a pas connu la guerre civile ni les traumatismes du passé ; elle se nourrit d’un imaginaire global, connecté, ancré dans le numérique. Elle ne réclame pas seulement des réformes, mais une refondation du contrat social. « C’est une génération qui n’a plus peur du pouvoir », observe un chercheur maghrébin installé à Paris. « Elle sait que le monde la regarde et que la légitimité ne se décrète plus par la force. »

La journée du 3 octobre 2025 pourrait rester dans les mémoires comme celle où le fossé entre le régime et la jeunesse est devenu abyssal. Le pouvoir, replié sur lui-même, tente de contenir une société qui se transforme plus vite qu’il ne la comprend. Les jeunes manifestants, dispersés mais déterminés, savent qu’ils ont ouvert une brèche symbolique : celle d’une Algérie qui refuse d’être prisonnière de ses généraux.